|

パーカーの居たニューヨーク2010年 その2 ここでは『チャーリー・パーカー・ジャズフェスティバル 2010』以外にマンハッタンで観て回ったライブを紹介します。チャーリー・パーカーの居た頃から遠心的に外へと切り開かれていった、ニューヨークのジャズ最前線の雰囲気の一端だけでも共有してもらえるとうれしいです。 ■PAUL MOTIAN, MARK TURNER, TONY MALABY, BILL FRISELL The Village Vanguard, 178 7th Ave. South at 11th St. (Greenwitch Village) Sat, August 28, 2010, 23:00 & Sun, August 29, 2010, 21:00 Music Charge $25 + 1drink minimum Paul motian(ds), Mark Turner(ts), Tony Malaby(ts), Bill Frisell(g)

ニューヨーク到着当日28日のセカンド・セットと29日のファースト・セットを観た、このときの出演は、現代ジャズ・テナーサックスの2大巨頭、トニー・マラビーとマーク・ターナーをフロントに据えて、ポール・モチアンとビル・フリゼールの御大2人が支えるというドリームバンドです。 太ったマラビーと痩せたターナーの贅沢な揃い踏みを見ているだけで、なんだか胸一杯。マラビーは銀のテナー・サックスを腹にたすきがけに乗せて少し首をかしげて吹き、ターナーは金のテナー・サックスを真っ直ぐにかかえて膝を上下に屈伸しながら吹いています。マラビーはターナーの演奏を目を細めて見守り、ターナーはマラビーや他の奏者の演奏を真摯に見つめます。2人のサウンドも結構対照的。マラビーは会場に放散する音で、前衛的ながらも常に”歌っている”テナー、ターナーは引き締まった音で内省的にギュルギュルと循環するような、”歌わない”ラビリンス・テナーです。2人の高音(フラジオ)でのロングトーンのユニゾンが印象的な瞬間で、マラビーの放散する高音、ターナーの鋭く突き抜ける高音、同じ音程を吹いていながら意味の違う2つの音がブレンドされたまろみったらありませんでした。 丸い色眼鏡で射抜くような目つきをしたスキンヘッドの大人(たいじん)モチアンは、時間軸を一旦壊して再び杭を打ち込むような、不思議な間を持ったドラミングです。一打一打をわだかまる、それは惰性でスイングしていない証。一打ごとに身が覚醒されるようなシンバル・レガートでした。 モチアンとフリゼールの雄大な器のうえで2つの異質のテナーが花開く、不等辺四角形の構図のバンド。曲は「Eronel」「Ruby My Dear」といったモンクス・チューン、「Chi Chi」、「Body and Soul」、それ以外はモチアン作曲の、少しずつ匂いが立ち昇る春のような演奏が多かったです。 ※ ヴィレッジ・ヴァンガードにメールで問い合わせたところ、一時的なものだったようで、今は元通りになっているそうです。 ■Linda Oh Trio featuring Avishai Cohen The 55 Bar, 55 Christopher St. between 6th & 7th Ave. (Greenwitch Village) Sun, August 29, 2010, 22:00 Music Charge $10 + 2drink minimum per set Linda Oh(b), Avishai Cohen(tp), Obed Calvaire(ds)

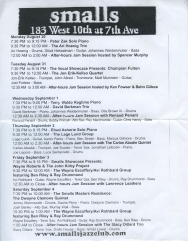

リンダは細身の小さな体で自分より大きなウッドベースの弦をかきむしり、激しく複雑な音の跳躍を見せ続け、ドラムのオベド・カルヴェイアは多彩なオカズをビシビシ投入して、2人でアヴィシャイのプレイを煽り続けていました。 それにしてもここフィフティファイブ・バーでの、セット毎に2ドリンク・オーダーの義務は人によってはちょっとつらいのでは? 連れのお酒の強くない妻の分とあわせて1セットに3.5杯のカクテルを飲んで、暗い室内の暖色系の電飾が揺らいで見えていました。 ■The Dirt Party featuring Andrew D'Angelo Tutuma Social Club, 164 East 56th St. between 3rd & Lexington Ave. (Midtown East) Mon, August 30, 2010, 21:30 No cover No minimum Jarrett Gilgore (as), Andrew D'Angelo (as/bcl), Carl Bahner (ds), Mike Lorenz (gt), Tim Wolfe (b) ミッドタウンイースト地区にあるツツマ・ソーシャル・クラブは、ペルー料理を提供するとともにアフロ・ペルビアンという音楽やジャズのライブ・ミュージックを聴かせる小さなレストラン。今日は複数のバンドが出演する日なのですが、バンド入れ替えの合間の女性従業員のMCはおすすめ料理を紹介していて、ほのぼのとしたムード。 女性ボーカル・グループの演奏が終わり、次のバンドがダート・パーティ。私のお目当てはこのバンドに客演した男。善良そうな若い青年バンドのメンバーにまじった、ピチピチの黒Tシャツにブリーフの見えるずりさげズボン、髪ぼさぼさの風変わりな男。アルトサックスとバスクラリネットを吹くアンドリュー・ディアンジェロです。 演奏が始まったとたんに店のムードが一転しました。激しいビートが打ち鳴らされる中、フリー・インプロヴィゼーションというにはあまりにとんがった、攻撃的な演奏。ディアンジェロがアルトサックスを振り乱したり前にせりだしながら、猛烈な勢いで、いななくように吹きまくります。奇妙にやるせない表情の音色が膨大なエネルギーで放出されて店内を満たす凶器になります。わが身を顧みない、尋常でないブチ切れ具合。それはバスクラリネットの演奏でも同様です。 しかしながら、ここまですっきりブチ切れることのできる吹奏の力量に感嘆しました。何の妨げもなくエネルギーを放つことができるのは腕前の裏づけあってのこと。しかも、音の割れ、ひずみ、裏返りも含めて、すべて彼自身の表情を持っているのですからすごい。青年メンバー達もひっぱられるように懸命にブチ切れます。少なくとも私には最高の演奏。陶酔しました。 かわいそうだったのは、ペルー料理を楽しみながら音楽になごみたいと思っていたはずの大部分のお客さん。キョットーンとしていました。そして、1組減り、2組減り、最終的には店の3分の2のお客さんが退散。本当はこんな場所でやってはいけないたぐいの演奏だったのかもしれませんね。 ライブ終了後、ぼさぼさ髪で汗だらけのディアンジェロに声をかけたところ、「ヨーイチ?」と私の名前で返事が帰ってきて驚きました。実は旅行前、メールで本人にスケジュールを問いあわせていたのですが、そのときに名前を覚えてくれていたようです。メールの問い合わせにも親切に答えてくれていたし、本当はとても良い人なのかも。 ■The Ari Hoenig Trio Smalls, 183 West 10th at 7th Ave. (Greenwitch Village) Mon, August 30, 2010, 23:00 Music Charge $20 + 1drink minimum Ari Hoenig(ds), Gilad Hekselman(g), Johannes Weidenmueller(b)

アリのドラミングは変幻自在、目まぐるしいアクションで、多彩なリズムとシャープな小技を駆使した名人芸。”うまいこと言う”ドラムです。スタンダード曲「Summertime」と「The Way You Look Tonight」の演奏では、スネアとタムタムの組み合わせとひじを太鼓にあてての微調整を使って、完全にテーマメロディーをドラムで奏でていました。やりすぎると嫌味になりますがその一歩手前の加減。 猛烈に弾いててもすっきりと滑らかな音のギラッド・ヘクセルマンのギター。変幻リズムに瞬時に対応するシュアで骨太なヨハネス・ワイデンミュラーのベース。三位一体で小気味よくごきげんな演奏を創り上げていました。 ■Rebecca Martin Rockwood Music Hall - Stage2, 196 Allen St. between Houston St. & Stanton St. (Lower East Side) Tue, August 31, 2010, 20:00 No cover 1drink minimum + donation Rebecca Martin(voc/g), Bill McHenry(ts), Larry Grenadier(b) ロックウッド・ミュージックホールは、ロウワーイーストサイド地区の小さな商店の集まるおしゃれなエリアにあるライブホール。2つのスペースがあるようで、今日入ったほうはこじんまりとしながらも天井の高い、ロフトスペースとカウンターバーの設置された感じの良いホールでした。今日は女性ボーカリスト、レベッカ・マーティンの新譜発売記念ライブ。会場内は友人や関係者といった身内が多いようで、実に親密な雰囲気のライブでした。 この日にレベッカが歌っていたのは「But Not for Me」「Lush Life」「Willow Weep for Me」「I Didn't Know What Time It was」といった大スタンダード曲。けれども、彼女は昔のスタンダード曲を昔の格式で声高に歌うのではなく、現代の生活感と結びつけるようにさりげなく歌い上げます。きれいな声質とはいいがたいのですが、日常のすきまに潜む多幸感を掬い上げるような歌い方です。やさしくつまびくギターもその多幸感をふくらまします。 ビル・マクヘンリーのテナーは日常の謎めきをかもしだす、ちょっとした飛び道具。奇妙にかどばったフレーズで彼女をバックアップします。レベッカの夫でもあるラリー・グレナディアのベースはレベッカに寄り添いながら雄弁に語ります。いまや大物ベーシストの、その堅牢な語り口はちょっと凄みがありすぎるかも。 こんなライブが(ミュージシャンへの寄付はありましたが)チャージなし、1ドリンクで楽しめるとは素晴らしすぎます。 ■PAUL MOTIAN, JOE LOVANO, BILL FRISELL The Village Vanguard, 178 7th Ave. South at 11th St. (Greenwitch Village) Tue, August 31, 2010, 23:00 Music Charge $25 + 1drink minimum Paul motian(ds), Joe Lovano(ts), Bill Frisell(g)

ところで今まで個人的にはロヴァーノのサックスの魅力を良くわかっていませんでした。いや実は、ジャズ自体を良く知らなかった十数年前に一度日本でライブを聴いていて、「何がなんだかわからないけど、すごい」という感想を抱いたことだけ覚えているのです。けれども何がすごかったのかはまったく覚えていません。それ以来何度か彼のCDを聴いてみたのですが、サックスがフガフガ聞こえるだけで魅力を感じる瞬間はあまりありませんでした。というわけで正直そんなに期待しないで行ったライブでした。 今日のライブは三者ががっぷり四つになって、遠慮無しに力を出し合う正三角形の構図です。モチアンは理解不能なドラミングをのびのびと繰り広げています。フリゼールは宇宙と土の臭いが地続きになったような不思議なギター。 そしてロヴァーノ。丸みを帯びた豊かな音、会場のすみずみまで届くビッグトーンにびっくりしました。フレーズにフック感はないのですが(なのでやはりフガフガ言っているようには聞こえる)、それが充実したサックスの音と結びついてこちらの耳に入ってくると、まるででっかいうなぎを手づかみにしているような手ごたえがあります。つるつる滑り抜けてつかむことはできませんが、うなぎのぐねぐねした力強く躍動した感触はその手に残る、そんなブロウです。解りにくくもも、辛気臭くもない。スケールの大きい貫禄のプレイです。これはすごい。昔抱いた感想の意味がやっとわかりました。でもこの感覚はライブでないとわからないかもしれませんね。今までロヴァーノを疑っていてゴメンナサイと言いたくなりました。 曲は「Crepuscule with Nellie」「Misterioso」「Monk's Mood」などモンクス・チューンが多かったです。 ■Cecil McBee "Transcend" featuring Noah Preminger Jazz Standard, 116 EAST 27th St. (Gramecy) Wed, September 1, 2010 19:30 Music Charge $25 Cecil McBee(b), Noah Preminger(ts), Eddie Henderson(tp), George Cables(p), Victor Lewis(ds)

今日の出演はセシル・マクビーがリーダーを務めるトランセンドというバンド。鮮明に伸びる音、時にかきむしられる音、真摯にベースの音をつむぎだすセシル・マクビー。モード・トランペットの頑固親父、エディ・ヘンダーソン。馥郁としたブルージーな演奏も、猛烈に疾走する新主流派ピアノも、なんでもござれのジョージ・ケイブルス。『チャーリー・パーカー・ジャズフェスティバル2010』のクッカーズのメンバーとしても出演したこれら3名に、シャープなドラミングのビクター・ルイスを加えた男気のハード・バップ職人達。 そこに混じった若き草食系テナーサックス奏者、ノア・プレミンガーがちょっと異色。プレミンガーは前傾姿勢で、すごい汗だくになって吹いています。吹奏中にときどき左の手のひらをサックスから離して上に向けるクセがあるようです。彼のテナーサックスはくすんだ音色で、さりげなく割れた触感の音を混ぜたり、基本的に繊細な表現を大切にするタイプのようです。ただ直情的迫力と疾走感を大切にしている感のあるこのグループでは、まだ男気が足りないかも(例えばクッカーズにいたビリー・ハーパーのような)。この職人達に鍛えられて、自身の音楽の幅を広げていくのでしょうね。 ■Miguel Zenon Quartet The Jazz Gallery, 290 Hudson Street (Soho) Wed, September 1, 2010 21:00 Music Charge $20 Miguel Zenon(as), Luis Perdomo(p), Hans Glawschnig(b), Eric Doob(ds)

さて、ジャズ・ギャラリー。店の中に入ると壁には最近のジャズフェスティバルで撮影されたと思われるジャズメンの写真がいくつも飾られており、細長い店内の奥にステージがしつらえられています。私達が店内に入った時にはすでにプエルトリコ出身のアルトサックス奏者、ミゲール・ゼノン率いるカルテットが熱を帯びた演奏を繰り広げていました。 ミゲールのアルトはパーカー含有率高し。この人はきっと、チャーリー・パーカーにあこがれて、チャーリー・パーカーのように吹きまくり、完全に自分の血肉にするところから出発したミュージシャンなんだと、強靭な音色と鋭いフレーズからすぐに確信しました。ものすごいアップテンポで猛烈に吹きまくります。しかもそれが全て変拍子です。だけどそれを意識させない、情の奔流が素晴らしい。会場を満たす図太い音につきまとう哀感まじりの揺らぎ。そこが彼の個性だと思います。 演奏していたのはいずれもプエルトリコの街並みが浮かんできそうなラテン・フレーバーの曲。ピアノのルイス・ペルドモも哀感を湛えての弾きまくり。ドラムのエリック・ドゥーブも若いのに変拍子で会場の熱気を高めます。圧倒されまくりのライブでした。 ■Tony Malaby's Apparitions & Paloma Recio The Cornelia Street Cafe, 29 Cornelia Street (Greenwitch Village) Thu, September 2, 2010 Music Charge $10 + 1drink minimum per stage グリニッチヴィレッヂ地区のコーネリア・ストリートにあるフレンチ系カフェレストラン、コーネリア・ストリート・カフェの暗い地下スペースでは、毎夜最先端のパフォーマンスが繰り広げられています。今日はヴィレッジ・ヴァンガードでも観たテナーサックスのトニー・マラビーが、自身の率いる2つのグループを1セットごとに入れ替えた贅沢なライブです。 20:45 Tony Malaby's Apparitions Tony Malaby(ts/ss), Drew Gress(b), Tom Rainey(ds), John Hollenbeck(ds/perc/marinba/Melodica/etc.)

レイニーは険しい顔で土石流のようなドラミング。宙を旋回するシャープなスティックさばきです。ホーレンベックはドラムスだけでなく、金具のついた木魚のような見慣れぬパーカッションや、マリンバ、親指ピアノ、メロディカなど、様々な楽器をとっかえひっかえ奏でて、聴き手の心を妖しく掻き立てます。共演者を眺めながら腕を組み、あごに手を当てて思索するように自分の入るべき時を待つマラビーの姿が印象的。そしてやおらサックスを構えたマラビーのプレイは、時に力強く、時に濁り、細くたなびき、時に律動する、フリーに近い即興で、共演者の醸し出す様相へ煙のように忍び込む吹奏です。グレスのベースはバンドの支柱をなして、三者三様のプレイを力強くまとめあげます。 演奏の形勢は次々と変貌していきます。暗い空間で繰り広げられる、闇から何かを掬い上げようとしているようなそんな演奏。畏れみたいなものを感じます。マラビーがおもむろにサックスのマウスピースへキャップをかぶせるのを合図に、演奏が終わりました。 22:20 Tony Malaby's Paloma Recio Tony Malaby(ts/ss), Ben Monder(g), Eivind Opsvik(b) Nasheet Waits(ds)

それでも黒人系ドラマーのナシート・ウェイツが、状況へ的確にフィットするドラミングをしつつも時に力強いビートを叩くので、アパリッションのグループよりは少しだけ直截的な演奏になっているかも。マラビーも前のセットよりいくぶん明瞭に吹いています。左右のひじをぐいぐい回しながら、空気が渦巻くような吹奏です。ベン・モンダーのギタープレイはスケールの大きい音世界。小さなリズムの刻みから、バーンとかき鳴らす音ひとつで、聴き手を瞬時に広大な宇宙空間へ連れていってしまう、ものすごい表現のダイナミックレンジです。モンダーの挙動が演奏の風向きに大きな影響をあたえているようです。 アパリッションでの演奏でも感じたことですが、皆で呼吸を合わせて高まっていくような演奏ではありません。メンバー全員がそれぞれ個々の演奏をしていく中で、メンバー間の空気が凝集したりほどけたりしつつも、最終的にはベクトルのつじつまを合わせていくような演奏でした。次々移りゆく様相に陶然とさせられ、人類原初の記憶が掻き立てられるようなそんなセット。気が付くと終わっていました。 どちらのグループの演奏も、深いものでした。そこから何かを掬い上げることができるかは、聴き手の力量と集中力にも負っているのでしょう。充分に掬い上げられたという自信は私にも正直ありません。でもそこで感じた畏れや、掻き立てられた気分はこの演奏の場でしか味わえないものだったと思います。ニューヨーク滞在最後の夜、その余韻をかみ締めながらホテルへの帰路につきました。 終わり 2010.10. 9 よういち

Permission granted by Doris Parker under license by CMG Worldwide Inc. USA |